結納の受書の書き方(関西式)について詳しく解説していきます。自分で書かれる方にも非常に参考になります。ご不明な点はフリーダイヤル0120-22-7637で納得行くまで質問できます。

受書

受書(読み方:うけしょ)とは、いわば結納品の領収書 受領書のようなもの、いわゆる受書セットを男性女性どちらが用意準備するのかといえば、本来は受ける側(結納の場合は女性側)が用意準備するものですが、記載内容が受ける側には事前にはわからないので、男性側から気をきかせて内容をすべて記載した受書セットをご用意準備する場合があります。また同時交換の場合は双方が相手の分の受書を用意準備することとなります。

受書の書き方(例)

目録と同様大きく分けて以下の2通りがあります。

明細を細かく記載しない場合

同時交換の場合は、お互い話し合いをしながら進めますので、相手様からの結納金等の金額もわかりますが、それ以外の場合一般には結納金を一体いくら頂くのか分からないことが多いものです。

そんな場合は細かく品目を書かず「結納の品幾久しくお受けしました」的に文章で表現した内容のものにしておきます。どんなケースにも柔軟に対応できます。

明細を細かく記載する場合

【金 額】

受書にも結納金等の金額は書かず「壱封」とするのが一般的。

金額は中包みという中封筒に記載しますが、受書にも金額をご記入いただいても大丈夫です。

【内 容】

品を細かく記載する場合、結納飾りによって品数等の記載内容は変わってきますので、それぞれに応じた形で書きます。

【名 称 等】

結納金の名称は関西・中部・中国・四国では「小袖料」(※京都・滋賀は「帯地料」)、関東・東北・北海道・沖縄では「御帯料」、九州では「結納料」が一般的。結納返しの場合は「御袴料」が一般的。

【記念品等】

ご本人への記念品 がある場合は記入します。★結美和=指輪、登慶恵=時計

【日 付】

何月吉日と記載するのが一般的です。

【宛 名】

「家→家」「男性本人→女性本人」「男性の親→女性の親」のいずれか。

結納はあくまでもご両人の婚約というお考えがある一方、”家と家の結びつきの始まり”とお考えの方も多く、その場合は【家→家】が無難かもしれません。

【敬 称】

「様」が一般的ですが「殿」でもよい。

【文 言】

「右幾久敷 御受納仕り候也」みぎいくひさしく ごじゅのうつかまつりそうろうなり= 右の品どうぞお受けしましたという意味

よくある質問

Q:印鑑を押すのですか?

受書はいわば結納の領収書ですので正式には印鑑は押すべきかもしれません。印鑑を押す位置は受書を差し出す側の名前の下辺りに押します。印鑑は実印ではなく認印でOK。

直筆での受書の場合は押さなくてもよいと思いますが、代筆の場合は捺印されるのが良いでしょう。もちろん代書で印鑑を押さなかったとしても、きちんとした受書として通用しますのでご安心ください。印鑑を押すか押さないは、それぞれの考え方次第。

Q:結納は赤、結納返しは青?

目録と同様、特に関西などでは結納用は「紅白」結納返し用は「青白」の表紙を使いますが、関東などでは結納、結納返しの区別なく「紅白」を使う場合があります。

※同時交換で結納返しがある場合、目録と受書の区別なく、男性から女性へ向けては「紅白」で統一し、逆に女性から男性へ向けては「青白」で統一する場合もあります。

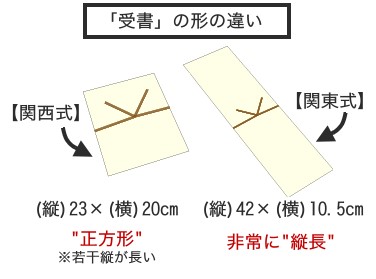

Q:関東式の受書とはどんなの?

正方形に近い汎用タイプ(関西式)に対して、縦長の形の受書を「関東式」と呼びます。関東式の結納セットで使われる受書で以下のような特徴があります。

関東式9品の受書を見てみましょう。

- サイズ 縦39.5cm×横53cmの6つ折り

- 受書も含めて9品とします。7品との違いは「勝男節」「家内喜多留(酒肴料)」の有無

- 中味は一般にめでたい意味を込め「御受」と書くところを関東式では「受書」とすることが多い。※表紙は「御受書」とするところを、中味同様「受書」とすることが多い。

- 一、○○と箇条書きにする部分を奇数にまとめるという暗黙のルールがあります。例えば9品の場合、まず「受書」がタイトル、頭一つ上に「長熨斗」後の項目を一、○○と箇条書きとなります。箇条書き部分が7つとなります。

- おめでたい字を当て字に使用します。当て字は地方によっても違います。

- 「壱封」「壱台」・・など、具体的には見本を参考に。

- 何月 吉日 とするのが一般的で無難。

- 本人→本人・家→家・親→親。いずれかですが、関東の場合は結婚はあくまでも本人同士という考え方から本人→本人の場合が多い。

- 指輪などがある場合、一般的な関東式の形式に照らし合わせ、先頭の”長熨斗”の下に小さく”結美和付”とお書きしますが、品数との兼合いで指輪も、一、○○と箇条書きにした方が良い場合もあります。

Q:関東式の受書の大きさ、表紙のサイズは?

大きさ・サイズは (縦)39.5×(横)10.5cm

非常に縦長の形で、正方形に近い関西式とはずいぶん面持ちが違います。外表紙の表書きは「受書」とすることが多い。

Q:結納の受書なしでも良いでしょうか?

昔はお仲人様がきちんと結納を届けてきた証しとしての意味合いもあり、必ず必要とされていましたが、今は仲人様を立てない場合が多く、また両家全員が出席しているという事もあり、受書は必ず必要という事はないです。必要かどうかは男性側が必要かどうかによるところが大きいかもしれません。

Q:結納の受書を省略しても良いでしょうか?

上のQAと同じ回答になるかと思いますが。受書はいわゆる領収書としての意味合いなので必要という考えもあり。ケースバイケースといったところです。

もちろん結納の受書を省略しても良いかどうか、また必要かどうかは事前に両家の話し合いをして決めておくのが良いでしょう。もし話し合いがしずらいという場合は「明細を細かく記載しない」柔軟に対応できる書き方で用意しておくのもよいでしょう。

Q:結納の受書の置き場所は?

受書には「受けました」という大切な返答が書き記してありますので丁重に扱うという意味で、例えば自宅の場合なら床の間に置いておくというのも良いとは思いますが、ただ、取り方によっては「いかにも結納を頂くのを待ってました」とばかりに思われてしまうかも・・という気もします。

別のお部屋にでも置いておいて、結納を受けたら一旦受書を取りに下がるというのが奥ゆかしいかなとは思います。

外の会場の場合は場所の問題もあって、最初から自分の着席した横に置いておくか、結納飾りの横に置いておくことになるとは思います。

Q:結納の受書の表書きは?

関西では「御受書」と御の一字を付け加えることが多いですが、関東では「受書」とすることが多いです。真ん中で結んである水引より上の部分に書きます。水引の下には名前などは何も書きません。差し出す側の名前は受書の中に記載します。

Q:結納の受書はどこで販売してますか?

結納品を扱っているところならどこでも販売していると思いますが、結納ドットコムでの代書サービスを利用するのもオススメ。詳しいマニュアルや受け渡しの方法なども徹底的にわかるまでサポートしてもらえます。

Q:略式結納でも受書は必要ですか?

略式結納の場合「あくまでも”略式”なのであえて堅苦しく受書などのやり取りはしない」という考えと、「例え略式結納でも、結納金や記念品を頂くことに変わりないので受書くらいは渡しておいた方が良い」という両方の考え方あります。必要かどうかはやはり両家の考え方次第かと思います。

まとめ

- 受書を男性側がご用意する傾向あり

- 明細を細かく記載しない方法がおすすめ

- 結納用は「赤」結納返し用は「青」

- 関西式と関東式がある

- 受書が必要かどうかは両家の意思疎通を

目録の書き方も見てみる

| 結納全般についてご質問がございましたら何なりとお尋ねください。 | |

|---|---|

| 結納のプロとして最適なアドバイスを差し上げたいと思っています。 |

9:00~18:00(木曜除く)

9:00~18:00(木曜除く)

<電話料 無料>0120-22-7637

この記事を監修してくれた人

- 結納ドットコム

-

結納ドットコム、ウェブマスター

1996年のホームページ開設以来20年間で年間平均1200件のべ2万件を超える結納品の通販実績を誇る。

時代のニーズに合ったスマートな結納の企画・製造・販売を手がける傍ら、冠婚葬祭に関するアドバイザーもつとめる。冠婚葬祭で悩める人々の救世主となることが第一の目標。

最新の投稿

結納金の入れ方渡し方2024.01.31結納金だけの渡し方【徹底解説】

結納金の入れ方渡し方2024.01.31結納金だけの渡し方【徹底解説】 結納金の入れ方渡し方2023.05.31結納金 袋の表書きと中包みの書き方

結納金の入れ方渡し方2023.05.31結納金 袋の表書きと中包みの書き方 結納の準備・段取り2023.04.16結納の必要性 結納は必要か

結納の準備・段取り2023.04.16結納の必要性 結納は必要か 結納金の入れ方渡し方2020.01.11100万円の包み方

結納金の入れ方渡し方2020.01.11100万円の包み方